我们为什么会得传染病?看看1万年前人类祖先对这些动物做了什么_祖先

2020-02-22 10:03:01 历史故事 °c 繁体

A + A -原标题:我们为什么会得传染病?看看1万年前人类祖先对这些动物做了什么

传染病在人类社会,从某种程度上来说,其实也是一种“文明病”,正如糖尿病、肥胖、高血压、食物过敏、过敏性哮喘等疾病一样,与人类的文明是密切相关的。美国演化生物学家、历史学家贾雷德·戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》一书中提出了一个非常重要的观点——农业的出现是人群传染病形成的开端。为什么农业的出现是人群传染病形成的开端呢?原始人类难道就没有传染病吗?贾雷德·戴蒙德对于这个问题并没有进行详细的阐述,美国历史学家威廉·麦克尼尔在《瘟疫与人》一书中给出的解释则是非常的详细。今天,我们就围绕这两本书的观点来对中国的经典著作进行一番重新的解读。

(人类大约是在1万多年前发明农业的,在人类皮鞭下耕作的牛)

第一:《史记·货殖列传》中的“江南卑湿、丈夫早夭”

当代西方史学的一个很重要的特征,就是与人类学、社会学和生物学等现代科学知识的紧密结合。当我们运用了这些学科工具之后,往往会对人类的历史有一个全新的认知。在东西方传统的史学中,历史学家是不可能关注微生物的,因为人类在17世纪改进了显微镜之后才第一次看到地球上的微生物。

中国的动植物资源,长江流域要比黄河流域丰富,因为在北半球,整体而言,纬度位置越低,光照资源和水资源就越丰富,在中国古代有所谓“苏湖熟,天下足”、“湖广熟,天下足”的说法。“苏湖熟,天下足”的说法出自宋朝,意思是说苏州、湖州的粮食丰收了,天下的食物就充足了。明朝则有“湖广熟,天下足”的说法,意思是说湖北、湖南的粮食丰收了,天下的食物就充足了。但是,为什么在先秦时期,中国人首先开发的是黄河流域,而不是长江流域呢?这就不得不从《史记·货殖列传》中的一句话讲起,那就是“江南卑湿,丈夫早夭”。直到司马迁生活的年代,江南地区依然是地广人稀。湿热的环境,动植物资源丰富,植物的生长周期长,与此同时,微生物的种类也多,先秦、秦汉时期,南方地区疫病的存在阻碍了这里的开发,这些疫病有疟疾、血吸虫病和登革热等等。事实上,在古代,我国南方地区的人们,常常被血吸虫病所困扰,长沙马王堆汉墓出土的女尸的腹中有血吸虫的虫卵,说明辛追得过这种慢性的传染病,作为西汉时期的贵族女性,她只活到了50岁。除了血吸虫病,史书中也常有“瘴气”的记载,“瘴气”主要就是指疟疾,直到唐宋时期,我国的岭南地区都被北方的士人认为是瘴疠之地,如刘恂在《领表录异》中记载道:“领表山川,盘郁结聚,不易疏泄,故多岚雾作瘴。”

(疟疾主要是通过蚊子传播)

在研究三国史的过程中,甚至有的学者认为曹操在赤壁之战中之所以会一败涂地,其实并不是因为诸葛亮使用了火攻,而是曹操麾下的士卒感染了血吸虫病。曹操集团的士兵都来自北方地区,他们从未到过南方,在长期的行军过程中,感染了急性血吸虫病,从而导致战斗力下降。火攻在这场战役中,并未起到决定性的作用,因为曹操完全可以招募士兵,重整旗鼓。

以上史实都说明了一个道理,在先秦、秦汉时期,我国的南方地区是不易开发的,多种致命性的寄生虫使得中原地区的人们无法跨越这一道天然的生物屏障。西汉时期的农民可以使用先进的铁器砍伐原始森林,可以运用弓箭驱赶野兽,但是,却奈何不了微生物,因为微生物是看不见的。

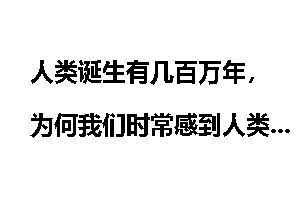

(显微镜下的血吸虫虫卵)

无论是血吸虫病、登革热,还是疟疾,都与寄生虫有关。疟疾的病原体是疟原虫,疟原虫是通过蚊虫叮咬传播的;登革热的病原体是登革热病毒,登革热病毒同样也是通过蚊子传播的;血吸虫病的病原体则是血吸虫,血吸虫主要是通过水源传播。这一道天然的生物屏障,人们最终是可以突破的,当南方地区大片的原始森林、沼泽地被改造成稻田之后,这里的疟疾、登革热就自然而然消失了,血吸虫的生存范围也逐渐缩小了。因此,这些传染病都是非常古老的传染病,也是原始社会的人们容易得的传染病。

第二:农业社会的“新型”传染病

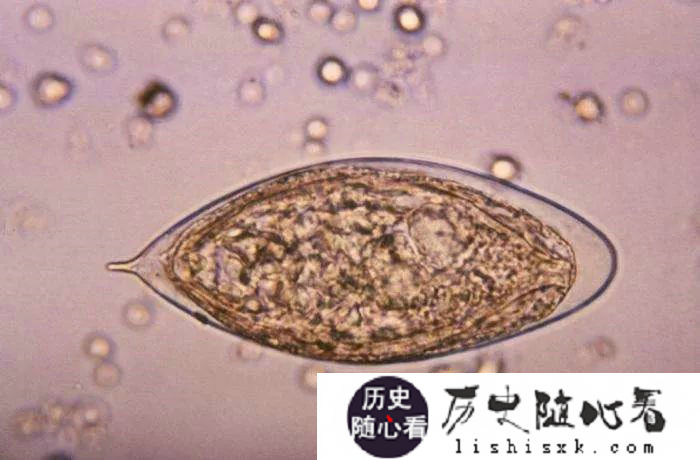

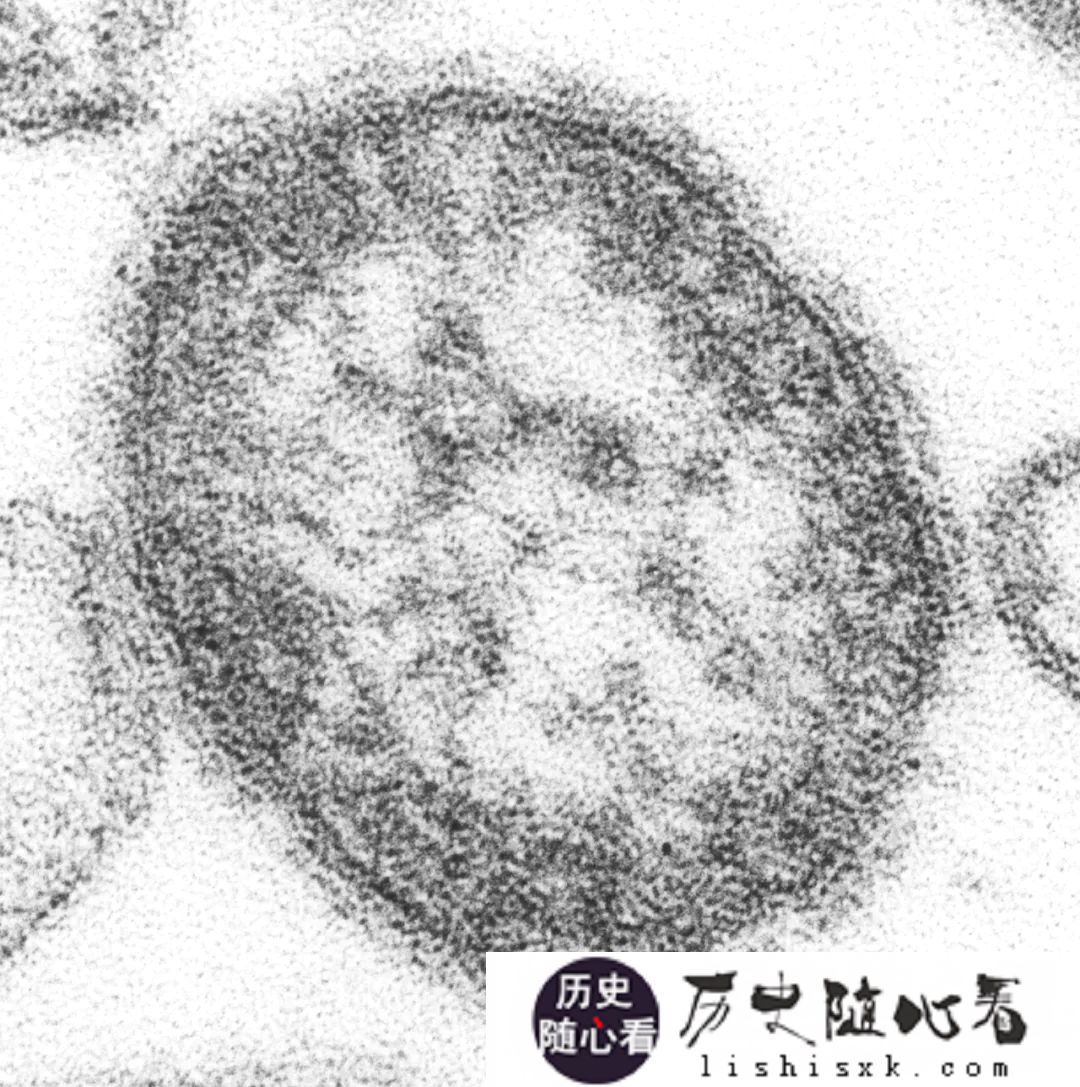

先秦、秦汉时期,我国南方地区的人们被寄生虫所困扰,那么,到了西汉末年,北方地区则出现了一些新的传染病,这些传染病与农业文明是密切相关的,比如麻疹、鼠疫、天花等等。

(麻疹病毒)

我国历史上最早的瘟疫发生在秦始皇四年(公元前243年),《史记·秦始皇本纪》记载道:“(秦始皇四年)十月庚寅,蝗虫从东方来,蔽天。天下疫,百姓纳粟千石,拜爵一级。”公元前243年这一年,秦帝国发生了蝗灾,还出现了瘟疫,秦朝和汉朝有“纳粟拜爵”的传统,遭遇蝗灾和瘟疫,官府鼓励老百姓纳粟,纳一千石者,赐爵一级。公元前243年的这场瘟疫,《史记》中仅有三个字,即“天下疫”。到底是什么疫呢?司马迁没有详细说明。实际上,秦汉时期的人们不可能知道引起这场大疫的病原体是什么。这场瘟疫很有可能与天花有关,天花最早出现在公元前11世纪的古埃及,古埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上有被天花感染后留下的印迹,天花经古埃及商人传播到印度,在长达1000多年的时间里,只是北非、中东和印度的一个地方病,并未在全球蔓延。秦汉时期,我国的西南地区与印度有贸易通道,但是,这条贸易通道是间接式的,天花也不太可能越过喜马拉雅山脉和横断山脉,进入到云贵地区。如果说公元前243年的这场瘟疫是天花的话,那么,最有可能是经过中亚传播过来的。

中国古代,先秦时期是没有瘟疫的,史书中是不见“疾疫”、“大疫”的记载,秦至西汉则是少见,而到了西汉末年,则出现频率高发的态势,到了东汉至三国时期达到一个高峰,这与我国北方地区自然环境的深刻改变有关。

(天花病毒)

春秋战国时期,我国的人口数量不超过2000万,因多年的战乱,秦代的人口大约是在1500万至1800万之间,这个数量一直维持到汉初,西汉是一个大一统的王朝,社会经济持续繁荣,经过一百多年的发展,到了西汉末年,我国的人口数量突破到6000万。西汉末年,虽然只有6000万人口,但是,在一些经济发达的地区,人口密度并不低,因为当时大部分地区都处于未开发的状态,甚至在黄河流域亦有大片的原始森。人口数量的增加,必然伴随着人类聚落规模的扩大与数量的增加,为了满足商品的交流,村镇、城市之间的交通网络也越来越密集,这就为疫病的传播提供了条件。

农业社会,人们把饲养的家禽和牲畜都关在了一起,而且随着社会经济的繁荣,粮食产量的增加,家禽和牲畜的数量也越来越多。为了增加土地的肥力,人们还把人类和牲畜的粪便堆积在村庄的里面,这些粪便的上面聚集了大量的寄生虫、细菌和病毒,这些病原体随着粪便被播撒到农田里。农民种植庄稼,需要引水灌溉,自战国时期开始,我国的北方地区就开始大规模修建水利设施,纵横交错的水渠,为寄生虫、细菌和病毒的跨区域传播提供了方便。那个时候的人类,并不知道地球上存在微生物,也就不太注重村庄、城市环境的清洁,人类饲养的家畜和家禽,甚至还可以在村庄和城镇的街道上到处排泄粪便。农业社会,人们有了大量的剩余粮食,谷物都堆积在仓库里,这也为人类和啮齿类动物(老鼠)的接触增加了机会。总之,农业社会的生产生活方式,对于采集和狩猎来说,是一种全新的生活方式,这种全新的生活方式,为传染病的流行提供了“温床”。

(粮食的堆积,吸引了啮齿类动物的到来)

因此,在西汉至三国时期,传染病在我国的南方地区和北方地区是有一些区别的,南方地区主要是寄生虫,而北方地区则是病毒和细菌。为什么会出现这种差别呢?让我们把时间往前推移至农业文明产生的前夕。

人类大约是在1.2万年前发明农业的,人类首先驯化了大麦、小麦、粟、水稻、大豆等农作物,然后才饲养家畜,因为饲养家畜需要有饲料。在人类驯化的动物当中,狗是最特殊的,狗的祖先是狼,在农业发明之前,狗就被驯化了,狗主要是帮助人类狩猎的。人类在1万多年前就驯化了狗,而绵羊、山羊、猪的驯化则要推迟到8000年前。牛和马驯化的时间则更晚,因为牛、马的体型比较大,驯化难度较高,牛大约是在6000年前驯化的,马大约是在4000年前驯化的。我们会发现一个现象,那就是人类驯化的动物绝大多数都是群居性的动物,只有群居性的动物才能成为人类肉食的来源,才适合在农业社会被圈养。这些群居性的动物,也为日后传染病的流行埋下了伏笔。

(人类将动物关在一起)

麻疹、天花、百日咳等疾病在农业社会,可以说是一种新的疾病,也是农业社会的“文明病”,这些病菌基本上都是人类的牲畜带来的,因此,贾雷德·戴蒙德将其称之为“牲畜的致命礼物”。例如:天花病毒的近亲是牛痘病毒,麻疹病毒的近亲是牛瘟病毒,这两种病毒都与牛有关;鼠疫杆菌主要是通过老鼠和跳蚤传播的;百日咳杆菌很有可能与猪和狗有关。当然,在农业社会,人类也有可能从野生动物那里接触到细菌和病毒,但是,大部分的细菌和病毒不会在人群中传播。我们可以把这些只能经动物传染给人的细菌和病毒,看作是细菌和病毒的早期进化阶段,那么,其后期进化阶段,就是实现在人群中的传播,而农业的发明则是人群传染病形成的开端,因为,我们驯化了动物,更加近距离、更加亲密地接触自己饲养的牲畜和宠物,而且将牲畜和宠物都关在了一起。这为病毒和细菌转移到人类身上,并实现其在人群中的传播,提供了更多的机会。

在农业发明之前,依靠寄生虫传播的传染病,一般都不会在人群中传播。例如,血吸虫病的病原体是血吸虫,但是,血吸虫不会在人与人之间传播,接触到血吸虫,才会被感染;疟疾的病原体是疟原虫,疟疾这种疾病几乎也不会在人与人之间直接传播,疟疾主要是通过蚊虫叮咬传播的,人们只要避开了“瘴气”,就能有效地遏制疟疾的传播;登革热虽然是由登革热病毒引起的,但登革热也主要是由蚊子传播的。

第三:林栖、狩猎与耕作

我们再把时间往前推移至原始社会,在此之前,我们要搞清楚两个概念,什么是微寄生?什么是巨寄生?地球上的生物都处于一个共生关系当中,微寄生指的是人类与微生物的关系,巨寄生主要就是指人类与狮子、老虎、野牛等多细胞动物的关系。

(黑猩猩是林栖动物)

人类与黑猩猩、猴子都是灵长类动物,而且是林栖动物,作为林栖动物,人类的身上肯定有各种细菌、病毒和寄生虫,而且这些微生物有的还是人类与黑猩猩共享的。人类最初是生活在生物资源丰富的热带地区,热带地区的微生物更加丰富多彩,然而,人类作为一种林栖动物,我们处于一个天然的食物链当中,微寄生和巨寄生都处于动态的平衡当中。我们的食物来源,非常广泛,大量的微生物也随着这些食物进入到我们的体内,这些微生物可能会削弱我们的体力,但不会引起疾病,正如现在的灵长类动物一样。人类与动物、动物与微生物之间形成了一个稳定的关系,只要我们不突破这种稳定的关系,我们就是安全的。但是,后来的事实并非如此。人类学会了使用工具,拥有了狩猎的本领,运用石器,可以杀死大型的野生动物,我们绕过了生物进化的慢车道,进入到文化进化的快车道,迅速占领了食物链的顶端。人类作为一种林栖动物,狩猎技巧十分有限,正如现在的黑猩猩一样,只能捕捉体型非常小的动物,偶尔食用肉类和蛋类,以植物的种子和果实为主食。人类发明了石器以后,这种情况被彻底改变了,因为科技的进化速度远远超过了生物进化的速度,所以,我们每占领一个生态龛,就意味着我们打破了微生物之间的动态平衡,自身也面临着新的危险。

人类从热带雨林,走出来,迈向热带大草原时,会捕猎大型的食草类动物,此时,就极有可能受到采采蝇的威胁,一种可以引起昏睡病的传染病。因此,人类虽然起源于非洲,但是,非洲的大草原仍然处于原生状态,从某种程度上来说,是热带草原的寄生虫保护了这里的野生动物。

(19世纪,因“昏睡病”而死亡的家畜,限制了当地的农业开发)

热带地区是不宜狩猎的,最适宜狩猎的地方是温带地区,温带地区的微生物种类要比热带地区少很多。现代智人出现于10万年前至20万年前的非洲,人类大约是在10万年前开始走出非洲,一进入到温带地区,就迅速发展起来。烧毁了温带地区的原始森林,将这里的野生动物捕杀殆尽,在人类活动和气候变化的双重作用下,引起了第六次物种大灭绝。因为人类的捕猎,一些巨型动物消失了,比如猛犸象、巨型地懒、剑齿虎等等。人类在温带地区狩猎的这段时间,对于人类来说,可谓是“黄金时代”,我们穿上了衣服,有了房屋,可以度过温带地区寒冷的冬天,而温带地区的微生物是非常少的,人类也几乎不会受到微生物的袭击。经过漫长的采集和狩猎时代,地球上温带地区的野生动植物资源都被人类挥霍掉了。地球上仅存的原始森林,都集中在热带地区和寒带地区,因为热带地区的生物具有多样性,限制了人类的闯入,而寒带地区的生物又非常少,不足以提供大量的食物。

(剑齿虎)

人类在地球上采集和狩猎的这段历史时期,对于野生动物而言,人类可谓是它们共同的天敌,直到有一天,随着人口的增加,野生动植物资源数量的稀少,人类发现靠采集和狩猎已经难以为继了,于是就发明了农业。农业的好处就是在同一块土地上,可以生产出更多的粮食,养活更多的人口。正如采集和狩猎一样,农业也是对地球自然环境的一次“大破坏”,我们把大量的丛林、草地变成了农田,森林当中的野生动物能够被驯化的,基本上都被人类圈养起来了,而不能被驯化的,要么是远离人类,躲进残存的原始森林,要么就是等待灭绝,还有一些小型的动物,不得不变成人类亲和型生物,聚集在人类的周围,在人类的剩余食物中分得一杯羹,这些人类亲和型生物就是老鼠、海鸥、苍蝇等等。

(被人类改造后的自然环境)

农业的出现深刻改变了地球的地表环境,然而,生态环境永远处于动态平衡之中。我们改变生态环境的同时,也意味着新的病原体的出现。在自然环境下,细菌和病毒很少会跨物种传播,也很少会折磨一个单一的物种,这就是我们几乎看不到野生动物的种群中出现传染病大流行的一个非常重要的原因,细菌和病毒作为寄生的存在,它们必然要与宿主长期共存,如果细菌和病毒进行跨物种传播,或者说折磨一个单一的物种,那么,宿主灭绝了以后,细菌和病毒也跟着会灭绝。

人类发明农业之后,地球再也不是野生动物的天堂了,地球上最多的动物是人类以及人类饲养的牲畜、家禽,地球上分布最广泛的植物则是人类种植的农作物。那么,作为“寄生虫”的病毒和细菌,在自然选择的压力下,会发现一个事实,那就是感染了人类的家畜,并且实现了人与人之间的传播,它们的生存机会就大大增加了,当然,病毒和细菌的这种基因重组,是在无意识的过程中发生的,这就是说人类、农作物、牲畜的繁盛,为病毒和细菌也提供了生存环境,更为重要的是,人口的增加、灌溉农业的出现、交通的发达,还方便了病毒和细菌的传播。

(人工修建的水渠有时候,也有利于病毒的传播)

在自然状态下,细菌、病毒与自然宿主的免疫系统,处于一个长期的“军备竞赛”当中,高度毒力的病毒反而不易生存,因为它们很快就会将宿主杀死,自己也会跟着灭绝。19世纪,欧洲人曾经把欧洲的兔子引进到澳大利亚,由于澳大利亚没有兔子的天敌,不久以后,这里的兔子就泛滥成灾了,1950年,澳大利亚人试图使用黏液病毒杀死这里的兔子,在最开始的时候,这种病毒对兔子产生了致命的威胁,然而,不久以后,这种病毒在兔子的身上出现了“低度毒力”的现象,兔子的死亡率下降到了25%,人类使用黏液病毒消灭澳大利亚兔子的做法宣告失败,这就是说病毒与宿主之间存在着一个“互动”,高度毒力的病毒使得兔子都死亡了,自己也跟着灭绝了,而那些低度毒力的病毒没有将兔子杀死,反而获得了生存机会,繁衍出更多的低度毒力的后代,于是这种病毒在兔子身上就逐渐转向为低度毒力。人类交通的发达、人口的增加,为高度毒力的病毒的生存也提供了机会,因为它们能够不断寻找到新的宿主。一般而言,在自然选择面前,那些对宿主伤害不大或者说与宿主实现共生的微生物,才是进化最成功的微生物,可是,人类不断改变周围的环境条件,就会使得自然形成的稳定关系被突破。既然,疫病的产生与人类的文明密切相关,那么,人类是不是要放弃文明呢?其实,也并不需要这么做。因为人类有更先进的医学手段对付这些病毒和细菌,例如,人口的增加、交通的发达,使得病毒的传播力增强了,但是,当人类采用了有效的医学隔离措施以后,这比自然形成的地理隔离和生物屏障,还要有效。因此,人类现在要做的事情,就是保护好地球上现存的野生动物,保护地球的自然环境,其实也是在保护人类自己。