斯坦因在伊朗(上):涉险西亚考古的“空白”_西亚

2020-05-31 10:09:23 历史故事 °c 繁体

A + A -原标题:斯坦因在伊朗(上):涉险西亚考古的“空白”

对于东西方的丝绸之路研究来说,英国考古学家斯坦因(A.Stein,1862~1943)都是一个不容忽视的名字。他出生在匈牙利,求学在德国,加入英国国籍,又长期在印度西北地区工作,因其在中国新疆和敦煌的探险考古而一举成名,晚年他考察伊朗,最后病逝埋葬在阿富汗。从中亚到敦煌沿途的佛教考古,从西亚到南亚的古代文明探源,在上世纪初丝绸之路考古探险史中,斯坦因一直活跃在田野发掘的第一线。

2020年初,笔者赴伊朗协调中伊两国之间文物展览事宜,在伊方的帮助下,重走斯坦因晚年在伊朗的四次考古调查(1931~1935)路线,对其行进路线与考察活动进行复原研究。

梦断中亚后的新转向

1930年春,刚刚从美国成功筹款归来的斯坦因兴致勃勃地游览日本后转道中国,期待开启第四次中亚考古,这离他上次中亚考古(1913~1916)已经过去十余年之久。十余年之间,形势发生了很多变化。

斯坦因

沿丝绸之路来看,西端的伊朗,那里的田野考古此前由法国人主导,其他外国学人几乎没有机会;东端的新疆,当时已被纳入民国政府的有效管理,中国也逐渐建立起考古学科,并且派出科学考察团,外国人也不可能单独在中国边境地区开展调查。在英属印度,英国人当仁不让地垄断着田野考古——不过是相对宽容一些,英国考古学者欢迎法国语言学家富歇(A. Foucher)等学者到英属印度各地的考古遗址参观给予指导,富歇对照佛传故事给很多浮雕内容以定名,为犍陀罗研究做出了很大的贡献。

而在伊朗和英属印度之间的阿富汗,处于东西文化的十字路口,1919年建国,在法国人的帮助下他们逐步开展起正式的考古调查,陆续也有新的考古发现,这里仍如世纪初的新疆一样,是一片考古学上仍存空白的地区,欧美各国的考古学家都想涉足。从1921年开始,斯坦因就一直给阿富汗政府写信,期望对方批准他提交的阿富汗考古发掘计划,但都被婉拒。1922年7月当富歇夫妻接到法国外交部的命令后悄悄离开白沙瓦,走海路离开巴基斯坦,经德黑兰转道喀布尔,签订了法国独占阿富汗考古三十年(1922~1952)的垄断协定。法国考古从西亚到中亚的布局悄然完成,其他国家的考古学人从此梦断伊朗、阿富汗,当然,也包括几个月前还与富歇一起在白沙瓦调查的斯坦因。

1926年,斯坦因完成对巴基斯坦西北部斯瓦特山谷的考察;伊朗更换政权后,开始向欧美逐步开放考古;富歇夫妇在阿富汗北部的考古发掘宣告失败,离开阿富汗,而其继任者依然没有给斯坦因机会。于是,斯坦因开始筹备第四次中国考察。

在美国资金的支持下,斯坦因赌上了整个人生的运气,却一直诸事不顺。进入中国后,从南京到新疆,他无时无刻不受到政府的监视和学人的谴责,这是他之前万万没有想到的。1931年1月26日的《世界日报》,我们可以看到这样的报道——《驱除斯坦因事件经过——徐炳昶傅斯年之谈话》:“英人司代诺(斯坦因)入新采掘古物,经古物保管委员会电呈国府严行禁止,蒋中正即于十二月八日电令新疆省政府处分此事……且此时吾国考古学已甚发达,古迹应尽国人先作,尤不便任外人匆忙掘取,致损古迹,且该氏发掘之方法,在今日已无科学的价值。”斯坦因第四次中国考察宣告失败,他被中国政府驱逐出去。

在这种情况下,斯坦因将目光瞄向了西亚,计划沿着亚历山大东征的西段道路调查。

从巴基斯坦到伊朗的陆路考察

1931年1月4日,斯坦因从巴基斯坦的俾路支斯坦(Balochistan)瓜达尔海港(Gwadur)上岸,从陆路向伊朗出发,开始第一次正式的伊朗考察。

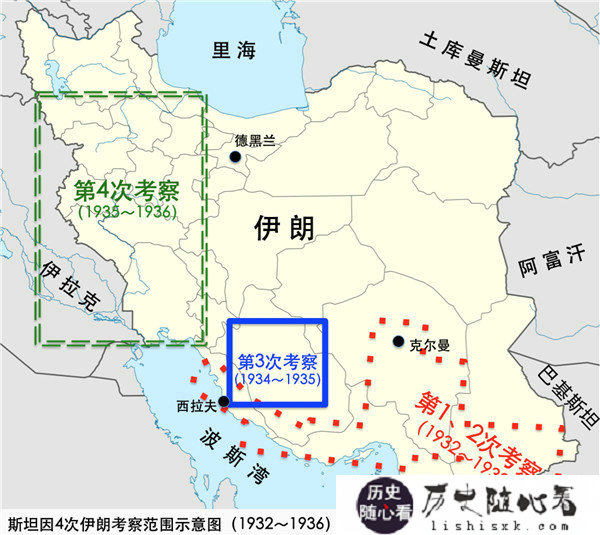

斯坦因四次伊朗考察范围示意图(1932-1936)©邵学成

对于斯坦因来说,伊朗一点儿都不陌生,他一直关注西亚考古,博士论文就涉及伊朗研究。斯坦因首次踏入伊朗是在1916年,他第三次的中国考古调查,往返都经过伊朗,萨珊艺术在新疆的影响,是他当时的研究重点。1928~1929年,他研究印度河文明时,曾从巴基斯坦南部(当时的英属印度)出发,陆续考察了伊朗、阿富汗锡斯坦(Sistan)和巴基斯坦俾路支斯坦边境地区,发现了很多新石器和青铜时代的文物。

这一次,斯坦因沿着古老的丝绸之路抵达伊朗的锡斯坦-俾路支斯坦省,对附近的帕提亚墓葬进行发掘。据斯坦因的记载,这附近的遗址中经常能发现中国陶瓷,以10~12世纪的居多。2月22日,斯坦因抵达克尔曼省(Kerman)后,在英国驻该地区领事馆的帮助下,获得了更多的便利条件。斯坦因对巴姆普尔(Bampur)遗址进行调查发掘,在墓葬中发现了很多旧石器时代的彩陶、燧石,还在一些墓葬中发现了玻璃、滑石、雪花石膏(Alabaster)、印章、绿泥岩和小型青铜器物等青铜时代的文物。3月20日斯坦因在巴姆普尔度过了伊朗的诺鲁孜节,因为这些新收获,他感到轻松快乐。

巴姆古城©左慧敏

巴姆古城俯瞰©许一青

之后,斯坦因前往伊朗东部的吉罗夫特(Jiroft)进行沿途考察,发掘得到一些史前时期的陶片、雪花石膏和伊斯兰时期的文物。斯坦因对于旅途中遇到的当地游牧民族充满兴趣。这里是古代游牧民族的冬季营地,尤其是吉罗夫特附近的绿洲城市,物产丰富,并非想象中如沙漠般荒凉。相反,这里的哈兰河如埃及的尼罗河一样,定期泛滥,而当地人已经掌握了这些水文规律,斯坦因的观察也验证了早期阿拉伯时期的地理学者和马可··波罗游记中的记载——1272年马可波罗访问此地时,这里物产丰饶、人民安居乐业。斯坦因在该地区采集到四十多枚钱币,主要是在8世纪以后的,可证当时丝路商贸之繁荣。

绿泥岩、雪花石膏和阿富汗青金石一样,在古代丝绸之路西段沿途国家都有出土,这也是丝绸之路贸易的主要交换品。奇怪的是,斯坦因注意到了雪花石膏,却忽视了吉罗夫特文明最具代表性的绿泥岩制品。他曾在村民手里买到两个绿泥岩制品,对其上的几何图案和特征都做了记录,认为属青铜文明,但对这些石材在宗教中的特殊含义并未深究。关于绿泥岩的诸问题,不仅是斯坦因时代,在20世纪中叶以前,西亚各国出土的绿泥岩石制品的出土地和交易问题一直不明了,直到1960年代,绿泥岩的加工工坊才被考古者发现,而吉罗夫特正是绿泥岩的制作和流通中心。

吉罗夫特田野景色©马勇

吉罗夫特博物馆内景©左慧敏

吉罗夫特地区的绿泥岩制品©左慧敏

斯坦因的第一次伊朗考古调查在巴姆古城结束——这里地表温度常常高达50度,炎热的天气不方便室外活动和野外考察。离开之前,斯坦因在克尔曼省英国办事处展开公关,与当地政府协调,确保其印度助手可以继续在克尔曼省收集遗址信息情报。4月23日,安排好这一切之后,斯坦因离开克尔曼省,结束了第一次短暂的考古调查。

斯坦因收拾行囊,带着六箱出土文物,乘坐汽车开始了一段愉快的公路旅程。一方面,他要将这六箱出土文物从海路运往大英博物馆,另一方面,他要在波斯波利斯与老朋友赫兹费尔德(E.Herzfeld,1879-1948)会面,听听他对于未来考察的建议,同时也为下次考察探路。

斯坦因在大英博物馆花费了四个月处理从伊朗带回的文物,然后开始继续准备考察。他于1932年10月通过伊斯坦布尔和巴格达回到伊朗德黑兰,在文博机构进行考古发掘申请。10月底,斯坦因重新回到克尔曼省的营地。他的印度助手已经在夏季和初秋对克尔曼省西北部完成了地形勘测,在地表收集了大量的陶片和文物标本。斯坦因首先快速检视完所有标本,认为这主要还是伊斯兰时期的遗址,继续在该地区进行考古的价值不大,决定开始新的探险旅程。

11月的冬天,斯坦因经过克尔曼、霍尔木兹,到达阿巴斯海港,沿着波斯湾向东行进。在马可·波罗的记载中,霍尔木兹和阿巴斯也是繁荣的海港,很多印度商旅都在此与西亚人贸易。同时,斯坦因进行简单试掘,采集到很多带有釉料刻线文字的伊斯兰陶片和钱币,同时还有很多来自中国的陶瓷碎片和钱币,斯坦因认为这是海上丝绸之路贸易的产物。现在阿巴斯省波斯湾人类学博物馆(Persian Gulf Grand museum of Anthropology)里,还陈列着各个地区发掘和收集的文物,其中也有来自中国的一些文物,这也验证了斯坦因当年的发现。

12月16日,斯坦因抵达海港城市西拉夫(Siraf),这里有很多古代萨珊和早期伊斯兰遗址,但977年的地震造成的破坏使其废弃,之后该地区逐渐衰落。斯坦因在这里住了一段时间,对山间的净水工坊和清真寺建筑遗址进行调查。1933年3月21日,斯坦因抵达布什尔海港——这也是当时最重要的港口,二战前有铁路直通德黑兰。在这里,斯坦因结束了第二次考察。而西拉夫的城市考古学调查要等到30年后,英国考古学家大卫怀特豪伍斯在1968~1973年对斯坦因记录的地点进行了详尽调查,发掘出完整的萨珊时期考古地层。

西拉夫海港萨珊时期净水工坊©左慧敏

西拉夫早期清真寺遗址©左慧敏

2018年7月,我曾与同伴在最热的季节,结束犍陀罗的考察后,从卡拉奇出发,考察俾路支省和信德省摩亨佐达罗遗址,当我们遥望着远方的伊朗,在极端的热浪中感受到该地区田野考察的残酷。百年间的变化没有那么大,但在斯坦因的考察记录中却很少出现这样的记载,足见其乐观。就像斯坦因乘坐英国领事馆派遣的专车接他们回克尔曼的路上,本以为乘卡车可以快速到达目的地,早点结束炎热的旅途,却在颠簸的道路上经历了无数次的修车和11次沙尘暴、在凌晨6点才赶到目的地。面对这样的遭遇,斯坦因却还能有另一番心境——这样漫长的旅程正好满足他好好看看古代伊朗的道路以及漫天繁星的愿望。

斯坦因第一、二次伊朗考古调查报告

第三次从波斯湾再出发

1933年11月,斯坦因开始第三次伊朗调查。这一次,他精心准备,带着英国皇家地理学协会测绘的地图,模拟古代军队骑马行军路线,沿着扎格罗斯山脉从南向北挺进,探寻史前时代印度河文明和美索不达米亚文明之间的关联,同时对萨珊时期的建筑遗迹进行详细的考察。斯坦因一行人于11月21日从设拉子出发,向南往菲鲁兹巴德(Firuzabad)山谷去,1933年11月26日至12月4日驻扎在古尔城附近,骑马对周边遗址进行考察。

11月28日,斯坦因调查萨珊早期建筑处女堡(Qal’eh Dokhtar),认为这座山丘上的城堡除政治功能外,还具有一定军事防御功能,守卫着古代的商路。斯坦因对这座在山顶修建的建筑进行科学测绘,画出了标准的建筑平面图。

处女堡附近的山路©左慧敏

处女堡建筑遗址©左慧敏

调查了这些萨珊建筑后,关于这里出现圆穹顶建筑结构,斯坦因认为这是近东地区建筑传统的延续,与早期基督教、拜占庭建筑有关。斯坦因在书中不止一次地提到德国学者赫兹费尔德,他对萨珊遗迹有相对深入的研究。因此,斯坦因对萨珊时期的建筑和考古遗迹,没有提出什么新鲜的见解,只是对一些观点进行了补充和完善。

1935年2月25日,斯坦因到达萨珊时期的另一处萨维斯坦宫殿遗址,短暂停留后,继续向东部山区进发,3月10日抵达马德万(Madavan)地区,对几座土丘进行了发掘,发现了一些青铜文明时期的遗址,出土的陶器造型上既有在苏萨和巴姆普尔发现的单把陶罐类型的元素,同时在装饰上还有大角羊的动物装饰图案出现,这些都吸引了斯坦因的注意。

萨维斯坦宫殿遗址©左慧敏

3月26日斯坦因抵达帝王谷(Naqsh-I Rustam),对这里的阿契美尼德时期墓葬和萨珊时期的磨崖雕刻进行了风格学的评述,推断周边应该有保护这片区域的石墙遗址。28日,斯坦因离开,经过达拉卜(Darab),围绕内里兹湖(Niriz Lake)环绕一圈。5月2日抵达帕萨尔加德(Pasargadae),尽管赫兹费尔德的博士论文专著已经对这座城进行了考古研究,但斯坦因还是对这座居鲁士建立的波斯首都进行了三天的调查,并将帐篷营地设在居鲁士墓旁,绘制了自认为当时最详细实用的遗址地图。接下来斯坦因沿着古代道路在附近山区进行小范围发掘,在残破的遗迹里找到了青铜文明晚期的墓葬,发掘出一些小型的铜环、铁片、珠子和人骨等。

1934年 5月11日,抵达波斯波利斯,结束第三次考察。

帕萨尔加德建筑遗址©王孝尤-胶片

波斯波利斯建筑装饰©王孝尤-胶片

最后的“发现”之旅

斯坦因结束第一次伊朗考察时,就是在波斯波利斯遗址与赫兹费尔德会面的。故地重游,想起老友却是另一番心境。

因为赫兹菲尔德的不断努力,伊朗法尔斯省当局首先打破法国独占该地区考古的局面,赫兹费尔德和斯坦因才有可能在此地进行持续的考古调查;更在此前,赫兹费尔德还曾对法国独占阿富汗的考古提出抗议,二人一直惺惺相惜。而不过两三年间,战争阴云已经弥漫在欧亚大陆上空,犹太人在各方面的研究都受到严厉限制,赫兹菲尔德也因为其犹太身份失去了德国大学教职,在伊朗的活动也受到了限制,被迫于1934年底年离开伊朗,辗转在美国工作,此后再未回伊朗。

1930年6月,民国政府颁布《古物保存法》,规定外国人的考古调查活动必须要和中国学术机构合作,这是斯坦因无法接受的一部分条件,也间接导致其在中国第四次考察的失败。伊朗政府在1930年也已经出台了关于文物发掘和外国人考察的规定,当政的巴列维王朝鼓励科学的考古发掘,欧美各国正规考古队得以进入伊朗。斯坦因的伊朗考古之旅即在这段“发现”浪潮中,也是因为有在中国失败的前车之鉴,斯坦因的伊朗之旅谨慎地按照程序,提交考古调查和发掘的申请。

斯坦因的考古之旅以未进行调查的区域为重点,以求发现新的遗迹,历史地理和考古学方法相结合,每一次考察结束的终点即下一次调查的起点,连续不断地进行考察,其考察具有一定的探险性质。同一时期,美国芝加哥大学在1934年对伊朗进行的考察,则是围绕古代美索不达米亚灌溉水网分布的聚落遗址、陶片类型和密度进行研究,用现代考古学的方法,为大规模的科学考古发掘做准备。从这一点来说,在各地区地理信息即将完备时,基本不会再存在认知的空白地域,斯坦因的伊朗考古调查可以说是上世纪三十年代的最后一次探险考察。

斯坦因的前三次伊朗考察并没有进行长期的考古作业,而是以地表采集、建筑测绘和简单试掘为主,一般工期都以五天为限。斯坦因将一路上的所见所得进行了规范的行文记录,今天重走这些遗址,斯坦因当年留下的大部分文字描述仍能与现实贴合,特别是对于已经定居或者改变了生活习俗的游牧民族来说,这些记录更显珍贵。阅读这些记录,对于今天的旅行者来说,不仅精彩,更是一个不一样的精神世界,那里对未知充满渴望,毫无恐惧。

(伊朗考察受伊朗文化遗产旅游手工业部和伊朗国家博物馆邀请,得到德黑兰大学Prof.M. Esmaeili 、Prof.H.Fazeli、赵苑琪博士、陈彬彬博士和凤凰卫视李睿老师帮助照顾、考察旅程受到上海稻草人旅行社鼎力协助深表感谢)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)